五線は五本の「線」と、線と線の「間」に対し、それぞれ名前が付けられています。

五線は五本の「線」と、線と線の「間」に対し、それぞれ名前が付けられています。音楽を理解するために、楽譜を読めなければならないとは絶対に考えません。ですが、楽譜を読めると便利であるのもまた確かです。文字を獲得したことによって、知恵や知識を後世に伝え、蓄積することが出来たように、楽譜を理解できるということは、音楽の構造を理解し把握することにも繋がります。

とはいえ、楽譜に関する決まりごとも多岐にわたり、またややこしいものです。ここではごく基本的な部分を紹介するに留めます。

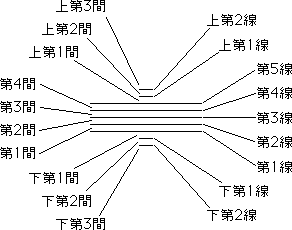

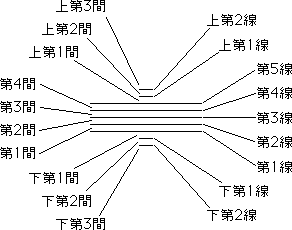

西洋音楽において、楽譜は横に引かれた五本線の線上と、線と線の間に置かれた丸で記されます。ここではその五線を示し、各部の名称を確認しましょう。ただ、これは音楽の理解において本質的ではないので、丸暗記しなければならないというものではありません。

五線は五本の「線」と、線と線の「間」に対し、それぞれ名前が付けられています。

五線は五本の「線」と、線と線の「間」に対し、それぞれ名前が付けられています。

線は「線」と呼ばれ、間は「間」と呼ばれます。それぞれの線と間は、下から第一、第二と数えられます。つまり基本となる五線に関していうならば、下から第1線、第1間、第2線、第2間、第3線、第3間、第4線、第4間、第5線、の順で並ぶことになります。

この五線の範囲を越えて音を記さなければならないときは、上下にさらに線を追加していくことになります。これを「加線」といいます。加線に関しても、先に説明した五線と同様に、線と間を持っており、線は「加線」、間は「加間」と呼びます。

その名称は、五線上部に加えられたものには「上」をつけて、上第1間、上第1線、上第2間、上第2線と呼ぶことになっています。注意しなければならないのは、五線下部に加えられたものでしょう。これに関しては、先ほどまでと違い、下にいくにしたがって数が増えていきます。つまり上から、下第1間、下第1線、下第2間、下第2線、というように増えていきます。

加線は二本に限らず、より以上に増やすことが出来ます。

現在では五本に落ち着いている線の数ですが、昔は五本とは限っていませんでした。

初期の頃に使われていた楽譜は、歌詞の上に付けられた記号であり、その頃はまだ線が引かれていませんでした。その後、目安となる音を示すために一本の線が引かれます。それは、Fの音だったのだそうです。

さらに線を増やすことによって、相対的な音の高さを明確に表示できるようにしようという動きがあって、十世紀十一世紀頃には四線譜が用いられることが多くなっていました。そして、音域が拡大されるにつれてもう一本線が付け加えられるようになり、五線になったというわけです。

歴史的には五線よりも多くの線が引かれたものも存在していますが、結局五線で落ち着いています。

次は、音符の各部名称を確認します。重ねていいますが、これも本質的ではありません。覚えそこなったとしても、問題はありません。気楽に行きましょう。

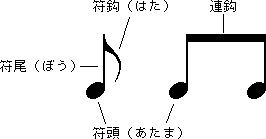

音符は、「符頭」と呼ばれる丸い玉の部分と、「符尾」と呼ばれるぼう、そして「符鈎」と呼ばれるはたによって構成されます。符頭が白丸であるか黒丸であるか、また符尾のあるなし、符鈎の数で、音の長さ(音価)が決定されます。

音符は、「符頭」と呼ばれる丸い玉の部分と、「符尾」と呼ばれるぼう、そして「符鈎」と呼ばれるはたによって構成されます。符頭が白丸であるか黒丸であるか、また符尾のあるなし、符鈎の数で、音の長さ(音価)が決定されます。

符鈎は、連結して書くことも出来ます。連結させた符鈎は、特に「連鈎」と呼びます。

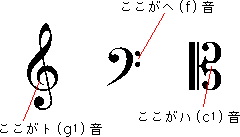

先に紹介した五線と音符だけでは、音の高さはまだ決定されていません。五線だけでは、基準となる音の高さが示されていないからです。五線における基準となる音を決定する役目を担うのが、この音部記号です。音部記号はト音記号、ヘ音記号、そしてハ音記号の三種類があります。

これら音部記号の名前には、ある一定の決まりがあります。例えばト音記号は、五線上でのト(G)の音の位置を示す記号であるために、ト音記号と呼ばれます。同様にヘ音記号はヘ(F)の音を、ハ音記号はハ(C)の音の位置を示します。

これら音部記号の名前には、ある一定の決まりがあります。例えばト音記号は、五線上でのト(G)の音の位置を示す記号であるために、ト音記号と呼ばれます。同様にヘ音記号はヘ(F)の音を、ハ音記号はハ(C)の音の位置を示します。

またこれらの記号自体が、ト音記号はアルファベットのGから(![]() )、ヘ音記号はFから(

)、ヘ音記号はFから(![]() )、ハ音記号はCから(

)、ハ音記号はCから(![]() )変化したものです。

)変化したものです。

ト音記号やヘ音記号、ハ音記号が五線に記入されたものを、譜表といいます。それだけでは音の高さを示すことが出来なかった五線は、音部記号によって基準となる音を示されることによって、はじめて音高を示すことが出来るのです。

ト音譜表もしくは高音部譜表と呼ばれる。第2線がg1を示す。

ト音譜表もしくは高音部譜表と呼ばれる。第2線がg1を示す。ハ音記号を用いた譜表は、Alto譜表とTenor譜表がまれに用いられているだけで、あまり使われていません。それぞれの名前やなにかを覚えるよりも、ハ音記号がc1を示すということを理解するほうが重要です。

Alto譜表はビオラのための楽譜で用いられています。Tenor譜表はチェロやトロンボーン、バスーン(ファゴット)の楽譜に用いられることもありますが、現在ではまれになっています。

Baritone譜表と呼ばれる。第5線がc1を示す。

Baritone譜表と呼ばれる。第5線がc1を示す。 ヘ音譜表もしくは低音部譜表と呼ばれる。第4線がfを示す。

ヘ音譜表もしくは低音部譜表と呼ばれる。第4線がfを示す。高音部譜表と低音部譜表を合わせたものを、特に大譜表といい、ピアノなどの音域の広い楽器用の楽譜に用いられます。大譜表では、高音部譜表の下第1線のc1と、低音部譜表の上第1線のc1が、ちょうど同じ音を示します。

現在、最もよく使われている音部記号は、ト音記号とヘ音記号です。そして、時折見ることのできるハ音記号。では、なぜ数ある音の中から、これら三つの音がいわば基準として採用されたのでしょうか。

歴史的に音部記号を見ると、九世紀末に理論書の中に現れはじめ、そして体系的に使われるようになったのは十一世紀頃だったといいます。その頃の音部記号は、今のような凝ったかたちではなくて、音高を示すアルファベットが線の隣に記されるという、簡単なものでした。

その当初から、多く用いられてきたのはヘ音(F)、そしてハ音(C)でした。これは、一体なぜなんでしょうか。

一説によれば、単旋聖歌(グレゴリオ聖歌)で頻繁に使われていたのが、これらFとCだったからだ、と説明されています。以前、ドレミの名付け親として紹介したグイード・ダレッツォは、このFの音を示す線として赤線を、cを示すものには黄線を用いていました。

また、別の理由も考えられます。初期の楽譜には、線が引かれていませんでした。その楽譜に最初に引かれた線は、なんの音を示すものだったのでしょうか? それはFの音でした(以前、説明しましたね)。では、なぜその音がFだったのか? これは、Fの音が持つ特性をみると、理由が見えてきそうです。

Fの音が持つ特性とは、この音とひとつ下の音、Eとの間が、半音であるということです。グイードがドレミ唱法(ソルミゼーション)を考え出したのも、この半音関係を理解しやすくするためでした。楽譜の中に存在する半音の位置をわかりやすくするため、Fを基準とした。そしてもうひとつある半音、BとC音の間、を分かりよくするために、Cも基準とされるようになったと考えることも可能でしょう。

ハープという楽器があります。この楽器には、弦が音の数だけ張られています。このたくさんの弦の中から、ハープ奏者は目当ての音を見つけ出さなければなりません。その時に目印となるのが、ハ音とヘ音の弦なのです。この二つの音は、それぞれ他の弦と違う色に色付けられています。

ヘ音とハ音が、目印とされるようになった理由はわかりました。では、ト音は? これは各声部の音域がだんだん高くなっていったため、より高い音域を扱えるように登場したというのです。これは十五世紀頃の話だそうです。

歴史的に見れば、音部記号はほかにもたくさんありました(Γ、A、B、C、D、E、F、G、全部使われています)。しかし、よりわかりやすいもの、より使いよいものということから、ト音、ヘ音、ハ音記号が残ってきたのでしょうね。

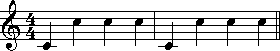

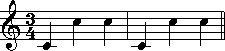

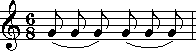

拍子記号は、楽譜の左はし、音部記号と調号の次に記される、分数に似た数字のことです。この数字によって、その曲が何拍子であるかということが示されます。

分数でいえば分母にあたる場所に示された数字が、拍子の基本となる単位音符を表し、分子の場所に書かれた数字が今日の拍子を示します。例えば、4/4なら、その曲は四分音符を基準とした四拍子(強弱中弱の拍子です)になります。3/4なら、同様に四分音符を基準とした三拍子(強弱弱)です。これが3/8なら、八分音符を基準とした三拍子になります。

八分音符を単位音符とした六拍子である6/8は、八分音符三つを大きくひとつに数える、二拍子系の拍子になります。例外はありますが、三の倍数となる拍子、六拍子、九拍子、十二拍子は、それぞれ単位音符三つをまとめてひとつの拍子に数える、二拍子、三拍子、四拍子系になっています。

このような、単位音符のいくつかをひとまとめとして一拍とするような拍子を複合拍子と呼びます。対して、単位音符を一拍に数えるものを単純拍子と呼んでいます。

あるいは

あるいは

また、![]() の文字で表される拍子もあります。これは4/4であることを示し、Cに縦棒の一本引かれた

の文字で表される拍子もあります。これは4/4であることを示し、Cに縦棒の一本引かれた![]() は、2/2を表します。

は、2/2を表します。

これは、キリスト教と深く関わっています。

キリスト教では、三位一体の教義にもとづいて、3を完全な数としています。この考えは音楽にも関わっていて、中世の記譜法である定量記譜法では、三拍子系を完全テンプス、二拍子系を不完全テンプスと呼びあらわしていました。三拍子を完全なものとする、そういう考え方があったのです。

さて、完全な拍子である三拍子を表す記号として、完全なかたち、「○」が使われました。完全な三拍子に対し不完全である四拍子は、○を縦に二つに割った記号で表され、そして二拍子は四拍子の倍の速さということから、その意味で縦棒を加えられたのです。

つまり、○の半分がのちに![]() になり、それに倍の速さという意味を持つ縦棒がついて

になり、それに倍の速さという意味を持つ縦棒がついて![]() ができました。○はルネサンスからバロックくらいまで使われていたそうですが、もちろん現在では使いません。おおもとの○が使われなくなって、そこから派生した

ができました。○はルネサンスからバロックくらいまで使われていたそうですが、もちろん現在では使いません。おおもとの○が使われなくなって、そこから派生した![]() や

や![]() だけが残ったというのも、なかなか面白い話だと思いませんか?

だけが残ったというのも、なかなか面白い話だと思いませんか?

修正:2020-05-12 初版の記述に戻しました。

音価というのは、ひとことでいうと音の長さのことです。西洋の楽譜では、音符のかたち――符頭が白か黒か、符尾がついているか、符鈎は何本か――で、音価を決めています。

音価は、あくまでも相対的な音の長さであり、絶対的な長さを意味するものではありません。速い曲の二分音符が遅い曲の八分音符よりも短い、ということは充分にありえます。

音符は、基本的に分割によって音の単位を小さくしていきます。その名前からすれば、全音符(![]() )が音価の基準となると考えてもよいでしょう。全音符を半分にしたのが二分音符(

)が音価の基準となると考えてもよいでしょう。全音符を半分にしたのが二分音符(![]() )です。二分音符の半分が四分音符(

)です。二分音符の半分が四分音符(![]() )、そのまた半分が八分音符(

)、そのまた半分が八分音符(![]() )、また半分が十六分音符(

)、また半分が十六分音符(![]() )、さらに半分が三十二分音符(

)、さらに半分が三十二分音符(![]() )となります。符鈎(はた)が増えるごとに、さらに分割されると考えればよいでしょう。

)となります。符鈎(はた)が増えるごとに、さらに分割されると考えればよいでしょう。

ということは、![]() =

= ![]() +

+ ![]() =

= ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() という関係が、そして、

という関係が、そして、![]() =

= ![]() +

+ ![]() =

= ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() =

= ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() +

+ ![]() という関係が成り立ちます。

という関係が成り立ちます。

この二分割の方法では、一つ半といった長さは表すことができませんね。そこで、付点というものを使います。付点というのは、音符の横に付けられる点のことです。この点がつくと、単純音符にその半分の音価を足したこと、つまり1.5倍の価値になります。付点四分音符を例にすると、その長さは四分音符と八分音符を足したのと等しくなります。

また複付点音符というものもあります。複付点音符は、一つ目の点が単純音符の半分、二つ目の点がさらにその半分の音価を表していると考えればわかりやすいです。つまり、単純音符の1.75倍の価値になります。例として、複付点四分音符を見てみましょう。

休符も、基本的には音符と同様に分割されることで、その音価が決定されます。名称も音符と同様、全休符(![]() )、二分休符(

)、二分休符(![]() )、四分休符(

)、四分休符(![]() )、八分休符(

)、八分休符(![]() )、十六分休符(

)、十六分休符(![]() )、三十二分休符(

)、三十二分休符(![]() )の順に短くなります。

)の順に短くなります。

付点休符もありますが、複合拍子で使われる場合をのぞき、使われることは少ないです。

変化記号は、音の高さを半音ないしは全音(半音二つ分)分、高くあるいは低くするための記号です。半音高くする記号をシャープ(![]() )といい、半音低くする記号はフラット(

)といい、半音低くする記号はフラット(![]() )といいます。全音高くする記号はダブルシャープ(

)といいます。全音高くする記号はダブルシャープ(![]() )、全音低くする記号はダブルフラット(

)、全音低くする記号はダブルフラット(![]() )です。

)です。

これらの変化記号の影響下にある音を、シャープもフラットもついていないもともとの音(これを幹音と言います)に戻す記号がナチュラル(![]() )です。

)です。

日本語では、シャープを嬰記号、ダブルシャープを重嬰記号と呼びます。同様に、フラットは変記号、ダブルフラットは重変記号。そして、ナチュラルは本位記号と呼ばれます。

調号というのは、楽譜の格段の頭、音部記号と拍子記号の間に記された変化記号のことを指します。調号によって、その楽譜に書かれた音楽が何調であるかが示されます。

調号は、途中で転調が行われ新たな調号が付け直されないかぎり、その曲を通して有効です。また、調号が付けられる場所は決まっていますが(例えばF#に調号を付けるなら、高音部譜表の場合第5線に、低音部譜表の場合は第4線に付けられます)、その線上の音だけではなく、すべてのオクターブに影響を及ぼします(先ほどの例なら、すべてのFがF#になります)。

臨時記号は、調号と異なり、変化させたい音の直前に現れます。また、臨時記号の付けられた線(間)以外の音には無効であり、有効範囲もその小節の間だけとなっています。

似ていますね。![]() の底はとがっていますが、全体の雰囲気としてはアルファベットのbとそっくりに見えます。というのも当然で、フラットはアルファベットのbが変化してできた記号なんです。bから

の底はとがっていますが、全体の雰囲気としてはアルファベットのbとそっくりに見えます。というのも当然で、フラットはアルファベットのbが変化してできた記号なんです。bから![]() ができたといっても、この二つにはどういう関連性があるというんでしょうか。二つはまったく関係がないように見えます、けれど、実は大有りです。

ができたといっても、この二つにはどういう関連性があるというんでしょうか。二つはまったく関係がないように見えます、けれど、実は大有りです。

単旋聖歌(グレゴリオ聖歌)の旋律は、変化記号をまったくもたない、最も基本的な音階で構成されています。ですが、唯一の例外として、ロ音がありました。

その当時、ロ音と変ロ音は、同じ音として扱われていたのです。異なる音高でありながら同じ音、変種として扱われていました。しかし、これら二つを区別しないことには、ややこしくなります。そのため、変ロ音は「柔らかいb」あるいは「丸形b」、ロ音は「硬いb」あるいは「角形b」と呼ばれました。

柔らかいbは![]() 、硬いbは

、硬いbは![]() と記されました。後に、この

と記されました。後に、この![]() が

が![]() に、

に、![]() は

は![]() や

や![]() に変わっていったのだそうです。また硬いbを表す

に変わっていったのだそうです。また硬いbを表す![]() がhと読まれたため、ドイツでは変ロをB、ロはHというように、違うアルファベットで呼ぶようになったという話です。

がhと読まれたため、ドイツでは変ロをB、ロはHというように、違うアルファベットで呼ぶようになったという話です。

目次 | 参考文献表 | < 音の呼び方 | 音の隔たり >